Erhält eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer eine Kündigung – egal ob fristgemäß oder fristlos – muss sie/er innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht erheben, wenn die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht akzeptiert werden soll.

Diese Frist ist gesetzlich zwingend und beträgt drei Wochen ab Zugang der Kündigung (§ 4 KSchG). Wird sie versäumt, gilt die Kündigung in der Regel als wirksam. Es ist daher wichtig, unverzüglich anwaltlichen Rat einzuholen.

Die Kündigungsschutzklage

Zunächst beantragt die/der Arbeitnehmer:in mit der Kündigungsschutzklage die Feststellung durch das Arbeitsgericht, dass die Kündigung unwirksam ist. Darüber hinaus können weitere Anträge ergänzt werden, um zum Beispiel Ansprüche auf Lohn, Arbeitszeugnis, Urlaubsabgeltung etc. geltend zu machen.

Die Ladung zum Gerichtstermin

Bereits mit dem Eingang der Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht wird von der Arbeitsrichterin oder dem Arbeitsrichter ein Termin zur Güteverhandlung angesetzt.

Haben Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in Rechtsanwälte mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt, werden diese den Termin für ihre Mandanten wahrnehmen.

Wenn das Gericht es für erforderlich hält, wird auch das persönliche Erscheinen des/der Arbeitnehmers/in und des Arbeitgebers (bzw. des gesetzlichen Vertreters, z. B. Geschäftsführer/in) angeordnet.

Der Termin zur Güteverhandlung

Der Termin zur Güteverhandlung findet bereits kurze Zeit – häufig innerhalb eines Monats – nach dem Eingang der Klage beim Arbeitsgericht statt.

Im Termin zur Güteverhandlung geht es zunächst nicht abschließend um die Frage, wer Recht und wer Unrecht hat, sondern darum, ob eine einvernehmliche Lösung des Rechtsstreits erzielt werden kann.

Das Arbeitsgerichtsgesetz schreibt dazu Folgendes vor:

„Die mündliche Verhandlung beginnt mit einer Verhandlung vor dem Vorsitzenden zum Zwecke der gütlichen Einigung der Parteien“ (§ 54 Abs. 1 S. 1 ArbGG).

Im Rahmen der Gütegespräche nimmt die/der Arbeitsrichter/in regelmäßig eine überschlägige Einschätzung der Sach- und Rechtslage vor und unterbreitet häufig auf dieser Grundlage einen Vergleichsvorschlag.

Erledigung des Rechtsstreits durch Vergleich

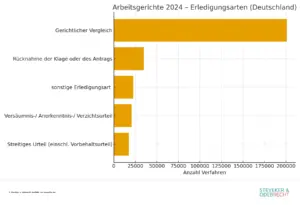

Über 80 Prozent der Kündigungsschutzverfahren vor den Arbeitsgerichten enden mit einem Vergleich.

Das zeigt auch die aktuelle Statistik der Arbeitsgerichtsbarkeit 2024:

In Deutschland, insb. an den Arbeitsgerichten in Bremen, Nienburg, Verden, Hannover, اولدنبورگ و اسنابروک werden die meisten Verfahren ohne Urteil abgeschlossen – die überwiegende Zahl davon durch gütliche Einigung.

Das liegt an folgenden Vorteilen:

Die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer strebt mit der Klage meist die Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung an, möchte aber nicht immer in den Betrieb zurückkehren.

Mit einem Vergleich kann häufig eine Abfindungszahlung erreicht werden, auf die sonst kein Anspruch bestünde.

Mit dem protokollierten Vergleich wird sofort ein sogenannter Titel erworben, aus dem die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann, falls der Arbeitgeber nicht zahlt.

Wenn die/der Arbeitnehmer/in bereits einen neuen Arbeitsplatz hat, ermöglicht ein Vergleich einen zügigen und unbelasteten Abschluss.

Der Arbeitgeber wiederum ist häufig an einer kurzfristigen Einigung interessiert, da er dem sogenannten Annahmeverzugslohnrisiko und dem Risiko der Weiterbeschäftigung ausgesetzt ist.

Am Ende eines verlorenen Kündigungsschutzverfahrens müsste er sonst Lohn für mehrere Monate nachzahlen und den Arbeitnehmer weiterbeschäftigen.

Beachte: Den Weiterbeschäftigungsanspruch kann die/der Arbeitnehmer/in unter Umständen schon vor dem rechtskräftigen Verfahrensabschluss mit Zwangsmitteln durchsetzen; dies kann für den Arbeitgeber sehr unangenehm sein.

Beispiel eines solchen Zwangsgeldbeschlusses

Auch kostenrechtlich zahlt sich der Vergleich aus:

Das Arbeitsgericht erhebt in einem solchen Fall keine Gebühren.

Trotz dieser Vorteile kann es für beide Seiten sinnvoll sein, sich نه auf eine Einigung einzulassen, wenn der Vorschlag nicht dem Prozessrisiko entspricht oder besonders gute Aussichten auf ein positives Urteil bestehen.

Der Termin zur Kammerverhandlung

Lässt sich im Termin zur Güteverhandlung keine abschließende Einigung erzielen, wird das Kündigungsschutzverfahren fortgesetzt.

Das bedeutet, dass die/der Arbeitsrichter/in einen Termin zur Kammerverhandlung ansetzt – meist mehrere Monate nach der Güteverhandlung.

In dieser Zeit haben Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in Gelegenheit,

den Sachverhalt darzustellen, Beweise zu benennen und ihre Rechtsauffassung zu begründen. Das Gericht erteilt hierzu Auflagen und Fristen.

Im Termin zur Kammerverhandlung sind – anders als im Güteverhandlungstermin – neben der/dem Vorsitzenden auch zwei ehrenamtliche Richter/innen zugegen.

Zusammen bilden sie die Kammer, die über den Rechtsstreit entscheidet.

Einer der Beisitzer stammt aus dem Kreis der Arbeitgeber, der andere aus dem Kreis der Arbeitnehmer.

Zu Beginn der Kammerverhandlung führt die Kammer in den bisherigen Sach- und Streitstand ein, klärt offene Fragen und prüft erneut eine mögliche Vergleichsoption.

Scheitert auch dieser Versuch, wird das Verfahren in der Regel zur Entscheidung oder Beweisaufnahme fortgeführt.

Das Urteil oder der Beweisbeschluss

Ist der Rechtsstreit entscheidungsreif, ergeht am Schluss der Sitzung ein Urteil, mit dem die Kündigung entweder für unwirksam erklärt یا Klage abgewiesen wird.

Ist der Rechtsstreit noch nicht entscheidungsreif – etwa weil Zeugen zu hören sind – wird ein Beweisbeschluss verkündet und ein neuer Termin zur Beweisaufnahme bestimmt.

Beispiel eines Kammerverhandlungsprotokolls mit Beweisbeschlusses Protokoll nebst Beschluss

Berufung zum Landesarbeitsgericht

Sowohl Arbeitgeber/in als auch Arbeitnehmer/in können, wenn sie den Kündigungsschutzprozess verloren haben, Berufung beim Landesarbeitsgericht einlegen.

In Niedersachsen und Bremen sind dies regelmäßig das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen in Hannover bzw. das LAG Bremen.

Die Berufungskammer überprüft die Entscheidung des Arbeitsgerichts; beide Parteien dürfen neuen Sachvortrag halten und neue Beweismittel anbieten.

Aktuelle Daten & regionale Bedeutung

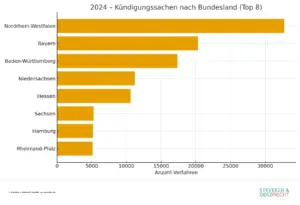

ما Auswertung der Arbeitsgerichtsstatistik 2024 zeigt:

Nordrhein-Westfalen führt bundesweit bei Kündigungssachen, gefolgt von Bayern, Baden-Württemberg و Niedersachsen.

In der Region Nord-Westdeutschland – Bremen, اسنابروک, Oldenburg, Hannover, Verden, Nienburg, Minden, Münster – wurden über 15.000 Urteilsverfahren geführt.

Mehr als 80 % endeten durch Vergleich.

Das verdeutlicht: Die Arbeitsgerichte in Norddeutschland sind stark ausgelastet – und die Güteverhandlung bleibt das entscheidende Moment des Kündigungsschutzprozesses.

Wenn Sie arbeitsrechtliche Unterstützung یا weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne an unseren Standorten in Sulingen, Bremen, Osnabrück یا Online موجود است.

Als spezialisierte Kanzlei im Bereich des Arbeitsrechts vertreten wir Sie im gesamten Verfahren – von der ادعای اخراج ناعادلانه über den Vergleich bis hin zur Berufung vor dem Landesarbeitsgericht.

1. Was passiert bei einer Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht?

Nach Einreichung der Klage setzt das Gericht eine Güteverhandlung an. Ziel ist eine gütliche Einigung, häufig durch Vergleich. Kommt keine Einigung zustande, folgt die Kammerverhandlung.

2. Wie hoch ist die Chance, eine Abfindung zu bekommen?

In über 80 % aller Kündigungsschutzverfahren schließen die Parteien einen Vergleich. Dabei wird häufig eine Abfindung vereinbart, selbst wenn kein gesetzlicher Anspruch besteht.

3. Was kostet eine Kündigungsschutzklage?

In der ersten Instanz trägt jede Partei ihre Anwaltskosten selbst. Gerichtsgebühren fallen nur an, wenn kein Vergleich erzielt wird. Bei geringem Einkommen kann Prozesskostenhilfe beantragt werden.