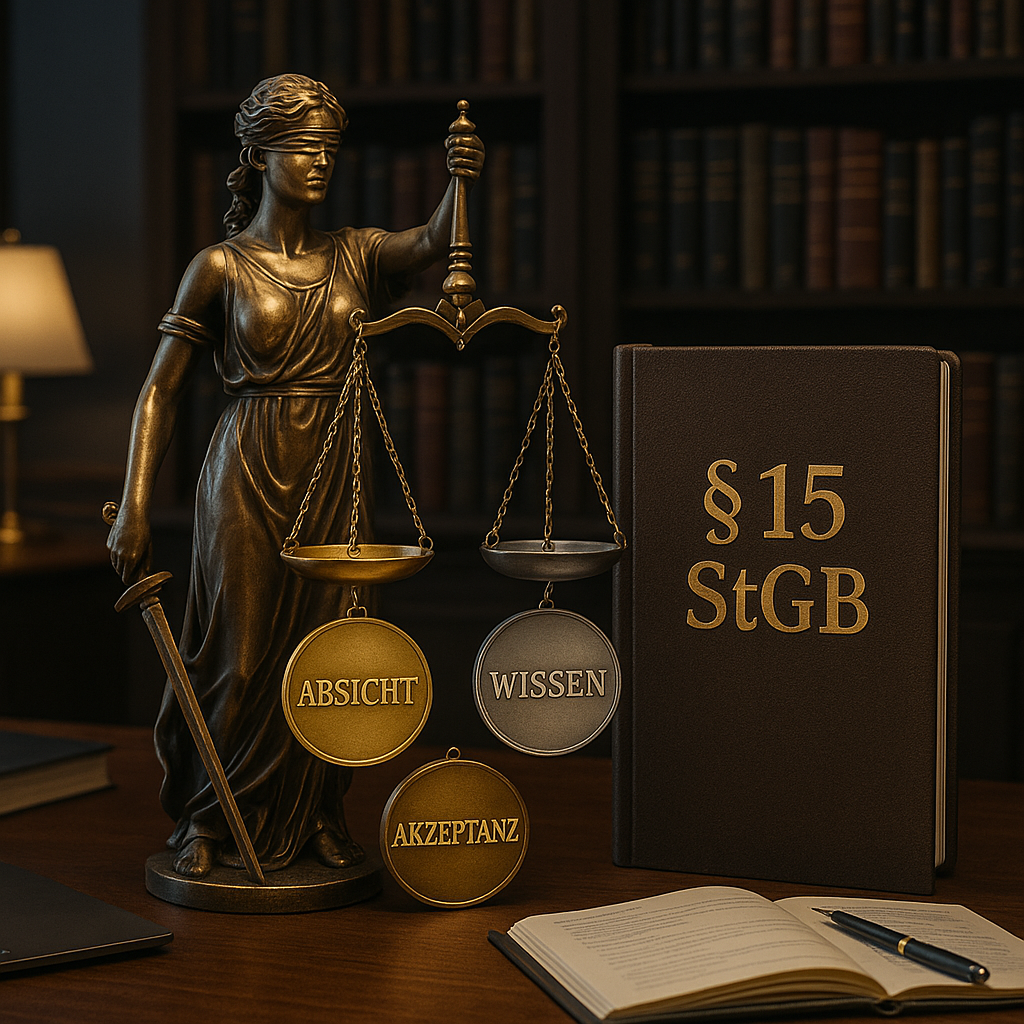

Gemäß § 15 StGB ist eine Tat grundsätzlich nur dann strafbar, wenn sie vorsätzlich begangen wurde. Das bedeutet: Ohne Vorsatz keine Strafbarkeit – es sei denn, das Gesetz ordnet ausdrücklich die Strafbarkeit fahrlässigen Handelns an (wie z. B. bei der fahrlässigen Körperverletzung nach § 229 StGB).

Juristisch wird Vorsatz meist als das „Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung“ beschrieben. Gemeint ist damit, dass die Täter:in die wesentlichen Umstände kennt, die eine Straftat ausmachen – und die Tat dennoch (oder gerade deswegen) begeht. Wichtig dabei: Der Vorsatz kann in unterschiedlichen „Stufen“ oder Formen auftreten. Und diese Formen unterscheiden sich insbesondere durch das Verhältnis von Wissen und Wollen.

Die drei Vorsatzformen im Überblick

1. Absicht (dolus directus 1. Grades)

Die stärkste Form des Vorsatzes ist die Absicht. Hier steht das Wollen klar im Vordergrund. Die Täter:in will den Erfolg herbeiführen – z. B. den Tod eines Menschen bei einem geplanten Tötungsdelikt oder die Bereicherung beim Betrug. Selbst wenn die tatsächliche Realisierung des Erfolges ungewiss ist, reicht der zielgerichtete Wille zur Tatbestandserfüllung aus.

Ein Beispiel: Eine Person will in Bremen einen Konkurrenten durch einen Brandanschlag ausschalten – selbst wenn das Feuer am Ende vielleicht gar nicht zündet, liegt bereits Absicht vor, da der Erfolg gezielt herbeigeführt werden sollte.

2. Direkter Vorsatz (dolus directus 2. Grades)

Hier ist der Unterschied zur Absicht deutlich: Die Täter:in weiß, dass der tatbestandliche Erfolg eintreten wird, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt will. Das Wissen über den Erfolgseintritt dominiert, während der Wille eher zweitrangig ist.

Beispiel: Eine Person schleust bewusst gefälschte Unterlagen in ein offizielles Verfahren ein. Auch wenn sie dadurch „nur“ eine bürokratische Hürde überwinden will, weiß sie genau, dass damit ein Straftatbestand – etwa eine Urkundenfälschung – verwirklicht wird.

3. Eventualvorsatz (dolus eventualis)

Der sogenannte bedingte Vorsatz ist die schwächste Form des strafrechtlich relevanten Vorsatzes, aber dennoch ausreichend für eine Strafbarkeit. Die Täter:in hält es für möglich, dass die Tatbestandsverwirklichung eintritt – und nimmt diesen Erfolg billigend in Kauf.

Besonders relevant ist der Eventualvorsatz bei Straßenverkehrsdelikten. Ein klassisches Beispiel aus der Praxis in Bremen: Eine Fahrer:in rast bei Rot über eine Kreuzung, in der Hoffnung, es werde schon nichts passieren. Hält die Person es für möglich, dass jemand verletzt wird – und akzeptiert das Risiko – handelt sie eventuell mit bedingtem Vorsatz.

Fahrlässigkeit – wenn Vorsatz fehlt

Nicht jede strafbare Handlung setzt Vorsatz voraus. In einigen Fällen genügt Fahrlässigkeit – also ein Verhalten, bei dem die Täter:in die erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Auch hier unterscheidet man zwei Formen:

1. Unbewusste Fahrlässigkeit

Die Täter:in erkennt nicht, dass sie einen tatbestandlichen Erfolg herbeiführen könnte – hätte diesen aber bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erkennen und verhindern können. Beispiel: Eine Fahrer:in in Bremen übersieht beim Abbiegen einen Radfahrer:in, weil sie unachtsam war. Der Unfall war objektiv vorhersehbar – subjektiv aber nicht erkannt.

2. Bewusste Fahrlässigkeit

Hier hat die Täter:in den möglichen Eintritt des Erfolgs zwar erkannt, vertraut aber darauf, dass schon nichts passieren werde. Dieses Verhalten ist oft schwer vom Eventualvorsatz zu unterscheiden. Beispiel: Eine Fahrer:in fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet. Sie denkt sich: „Wird schon gutgehen.“ Kommt es dennoch zu einem Unfall, stellt sich die Frage: Hat sie den Erfolg nur verdrängt – oder billigend in Kauf genommen?

Diese Abgrenzung ist besonders heikel, da sie über den gesamten Strafrahmen entscheiden kann – etwa bei der Frage, ob eine fahrlässige Tötung (§ 222 StGB, bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe) oder ein Totschlag (§ 212 StGB, mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe) vorliegt.

Praxisrelevanz: Warum diese Unterscheidung so wichtig ist

Im Ermittlungsverfahren – z. B. nach einem Verkehrsunfall in Bremen – wird genau geprüft, ob vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt wurde. Und das kann massive Auswirkungen haben: Auf die Höhe der Strafe, auf die Eintragungen im Führungszeugnis oder auch auf versicherungsrechtliche Folgen.

Deshalb unser klarer Rat: Machen Sie keine Angaben zur Sache, bevor Sie anwaltlichen Rat eingeholt haben. Jede noch so harmlose Aussage – etwa gegenüber der Polizei – kann als Hinweis auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit gedeutet werden.

Fazit: Vorsatz ist nicht gleich Vorsatz – und oft entscheidend für das Verfahren

Die Unterscheidung zwischen Absicht, direktem Vorsatz, Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit ist kein rein theoretisches Problem – sondern hat enorme praktische Relevanz. Gerade im Straßenverkehrsrecht oder bei Körperverletzungsdelikten in Bremen kann sie darüber entscheiden, ob eine Einstellung des Verfahrens möglich ist oder eine erhebliche Strafe droht.

Als erfahrene Kanzlei im Strafrecht beraten wir Sie umfassend zu allen Fragen rund um Vorsatz, Fahrlässigkeit und Verteidigungsstrategien. Nutzen Sie unser Angebot an unseren Standorten in Bremen, Sulingen, Osnabrück oder Online – schnell, diskret und kompetent.

FAQs zum Thema Vorsatzformen im Strafrecht

1. Was ist der Unterschied zwischen direktem und bedingtem Vorsatz?

Beim direkten Vorsatz weiß die Täter:in sicher, dass der Erfolg eintritt. Beim bedingten Vorsatz hält sie ihn für möglich und nimmt ihn billigend in Kauf.

2. Wann liegt bewusste Fahrlässigkeit vor?

Wenn jemand mit einem möglichen schädlichen Erfolg rechnet, aber darauf vertraut, dass er ausbleibt, handelt er:sie bewusst fahrlässig.

3. Ist Eventualvorsatz strafbar?

Ja, auch der Eventualvorsatz erfüllt das Vorsatzerfordernis nach § 15 StGB und kann zu einer strafrechtlichen Verurteilung führen.

4. Kann ich mich gegen den Vorwurf des Vorsatzes verteidigen?

Ja. Gerade bei unklaren Abgrenzungen zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz kommt es auf die Verteidigungsstrategie an. Wir helfen Ihnen dabei.

5. Warum sollte ich als Beschuldigte:r nichts ohne Anwält:in sagen?

Weil jede Aussage falsch interpretiert werden kann. Nutzen Sie Ihr Schweigerecht – und lassen Sie sich zuerst juristisch beraten.